再生装置(旧愛用品と部品)

オーディオも音楽を聞くための手段と考えて試行錯誤しているのであれば良い趣味だと思いますが、オーディオが目的となると困った状況になりそうなのが怖いです。私も一時期は部品交換などに熱中して音楽を聞くどころではなかったのですが、機器の差よりも聞き手(自分自身)に問題があることに気づいてからは、整備さえすれば普通の機器で十分だと思えるようになりました。(2010.06.27)

旧システム(2005年)

旧システム(2005年) 旧システム(2008年)

旧システム(2008年) 旧システム(2009年2月)

旧システム(2009年2月) 旧システム(2009年12月)

旧システム(2009年12月)

注)上写真を見るとマニア専用装置のような誤解を招く恐れがあるので追加説明します。これは居間、食堂、台所兼用の部屋に置いてあり家族皆で使っています。昔は子供がレコード・プレーヤの針を折って困りましたが、今は私以外は興味がないようで安全です。スピーカ・ネットが破損しているのは子供が投げた物が当たったのが原因ですが、単純なシステムなので、音を出しながらプラグを差し替えることと、暴力行為さえなければ壊れません。

私は民族音楽などの変な音楽を聴くため家族に嫌がられますが、家族が楽しんでいる軽薄な商業音楽を私も我慢して聞いています。今後は、クラシックやジャズなどから皆で楽しめそうなLPを選んで購入しようと思います。

息子がテレビを持ち去ったため空いた台に糸ドライブ・プレーヤを設置しました。レコード・プレーヤは1台で十分なのですが、時折、不思議な音揺れに悩まされるので原因追求のための比較用として2台を併置しています。

注の追記)テレビを見たいという家族の強い要望により、レコード・プレーヤを糸ドライブのみ1台としました。テレビがあると音楽を聴く時間が少なくなるので残念です。(2009.7.18)

旧メイン・アンプ LuxKit A-501(改造)

30年程愛用した市販キットです。スピーカがローサーなら真空管アンプが常識だと思いますが、私は高圧回路が恐ろしいので真空管は使ったことがありません。チョーク・インプット電源によるFETアンプの自作も試みましたが、製作中にトランジスタが破裂し、吃驚しました。ラックスのキットは懇切丁寧な製作マニュアルがあり、私にも安心して作れました。多くのアンプを聞き比べたわけではありませんが、LuxKit A-501は音も自然で不満はありません。

主な改造点は入力アッテネータの変更と、出力リレー&ヒューズ削除によるスピーカ直結です。入力アッテネータは富士通のロータリースイッチにススムの金属皮膜抵抗をハンダ付けして自作しました。キット付属の小型ボリュームに比べ信頼性、感触、音質ともに優れています。A-501はローサーにとってゲイン(増幅率)が大きすぎるので、アッテネータまわりの入力抵抗に関して試行錯誤を続けています。抵抗を小さくして電流を多く流したほうが接点やコードの影響が小さくなり音質上好ましいと思います。

接点による音質劣化を考慮し、入力切替スイッチはなく、プラグを差し替えるという原始的な方法です。出力リレーも接点をきらって削除したのですが、電源投入時のポップノイズがスピーカを痛めるように感じたので、数年前に手動のスイッチを付けました。出力リレー&ヒューズ削除は、何かのトラブルによる大きな直流出力でスピーカ・コイルを焼き切る可能性があるため、不安が残ります。

また、A-501は純Aクラス25WとABクラス100Wの切り替えができるようになっていたのですが、使用スピーカの能率が高くAクラスでの動作範囲に納まるためか音の差はなかったため、消費電力の小さいABクラス固定に改造してあります。さらにノイズ・フィルター付き電源コード採用、整流用ダイオードを高速タイプに、小型アルミ電解コンデンサをタンタル・コンデンサに置き換える等の改造もしました。

市販キットは、修理や改造が自分でできるため長く使えると思います。

旧メインアンプLuxKit A-501は30年近くも使い続けた後、定電圧電源部のトランジスタから煙が出て寿命となりました。(2009.1.10記)

ピン・ジャック

2008年5月にメイン・アンプLuxKit A-501のRCA端子(ピンジャック)を新しいものに交換したところ、左右の音量バランスが悪いなと感じていた不具合が解消してビックリです。接触不良による不具合は十分に理解しているつもりでしたが、明確な歪みを感じることなく音量が小さくなるという症状が出るとは思いませんでした。

再生装置の不具合の半分以上は接触不良によるものだったという経験から、接点を嫌いハンダ付けするという習性が身に付いたのですが、ここをハンダ付けにすると入力切替ができないため、ピンジャックは不可欠です。

写真上側の20Wデジタル・アンプに付けたピンジャックは金属部品が一体成型されており信頼性が高そうですが、下側のA-501に付けたピンジャックは部品間の接触により導通を図るタイプなので不安が残ります。定期的な交換が必要かもしれません。

ロータリー・スイッチ

左が富士通のロータリースイッチです。これは20年以上も自作アッテネータで使用していますが、たまにスクアラン・オイルを付けて接点清掃するだけで全く不具合が無い優れものです。今でも同じものが入手できるのかは知りませんが、各部品の材質まで吟味して作られたものだと思います。

右は東京光音電波の回転切換器で、昔、本格的なプリ・アンプを作る時のためにと思って入手しましたが、接点は一つでも少ないほうが良いと分かってきたので、押入れに死蔵しています。使ったことはないのですが、金属ケース内の接点などを見ると、信頼性が高く、長く使えるものだと思います。

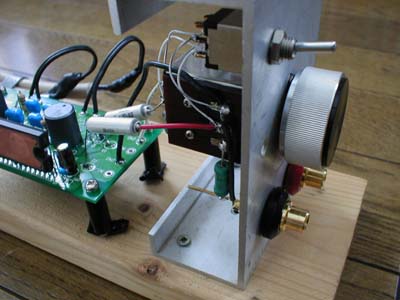

20WデジタルオーディオアンプキットTA2020KIT-SP

カマデンのデジタルオーディオアンプキットTA2020KIT-SPを用いて小型アンプを組み立てました。 入力コンデンサ2.2μF(電解)を5μF(タンタル無極性)に、入力抵抗20kΩを5kΩに変更してゲインを小さくした他はオリジナルのままです。(私の使用スピーカは16Ωなので出力の積分回路の定数を変更したほうが良いようですが手を加えていません)。

適切な入力インピーダンスとするために抵抗5kΩを直列に加えたP型アッテネータ7kΩを用いています。ミュート・スイッチを付けて、入力切替はプラグを前面で差し替える方式としました。電力消費は少ないので電源は入れっぱなしとして、ポップ・ノイズ対策なしでスピーカ直結です。外来AMノイズに弱いようなのでシールド・ケースに入れるべきなのでしょうが、当面は裸の状態で使うことになりそうです。

使用したアッテネータは右写真のYUTAKAのP型7kΩ(ステレオ)です。3cm角程度の小さな金属ケースを開けてビックリの精巧さでした。このように丁寧に作られたものは、接点清掃などの手入れをすることも楽しみです。ハンダ付けの見事さに感じ入りました。

完成してから半年程度なのですが、音は明瞭で自然な感じが良いと思います。スイッチング電源 は12V1.5Aと非力ですが大音量でも歪むような感じはなく、小音量で音がスッキリしすぎているように感じること以外には不満はありません。使用スピーカが高能率(98db/W)なのに私は通常聴取音量が小さいので、もう少しゲインの小さなアンプのほうが良さそうです。デジタル・アンプは初めてなのですが、手軽に必要十分と思える音質が得られることに驚きました。音量調整さえ適切に行えれば、一部のマニアを除いて不満が出ることはないでしょう。

最近、音量調整で悩んでいます。大きな音量では素晴らしい録音だと感じたものが、家人に「うるさい」と叱られ音量を絞ると面白みのない音になります。私は夜に比較的小さな音量で聞く場合が多いため、輪郭のハッキリした音を出す再生装置を目指しているつもりなのですが、ある程度の音量にしないと良さが出ないようです。

大音量では過剰性能と思えるほど明瞭にディテールを描き出すデジタル・アンプでも小音量時には分解能が足りないのしょうか?

昔のアンプには音量を小さくすると聞こえにくくなる低音と高音を増強する回路が付いた物がありましたが、いわゆるドン・シャリという散漫な感じの音になり好きではありませんでした。

ヘッドフォンであれば他人に迷惑をかけずに自分好みの音量で聴けるのでしょうが、世界とのつながりを絶って自分だけの世界に閉じこもるというような不自然な感じがして楽しめません。

鳥の声や風の音のように自然の中から音楽が聞こえてくるような感じが理想です。(2008.08.01記)

上写真は平面バッフルにスピーカとアンプを取り付け息子に使わせている小型システムです。

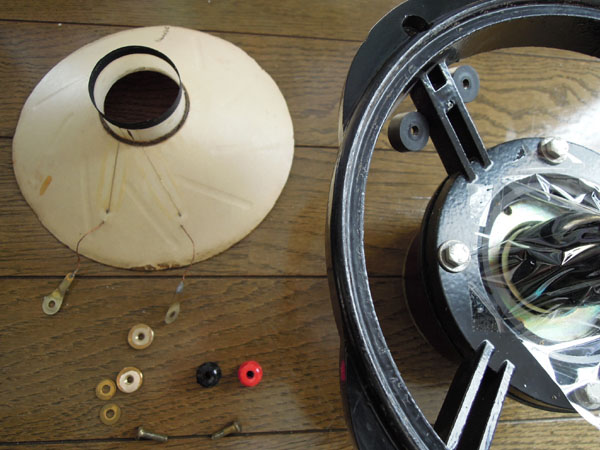

スピーカ・ユニットは15年程前に購入し私のシステムで使っていたLowther PM6A(Hi-Ferric、8Ω)で、アンプの電源を入れたままプラグを差し替える等の乱暴な使いかたをしたためか、5年程の使用でエッジやダンパーがボロボロになりましたが、スピーカはエージングにより音が良くなっていくものであり、5年や10年で使い捨てにするのは勿体無いと思い、修理しながら使っています。スピーカ・ユニットの修理は、プロに御願いするのが常識的でしょうが、その気になれば素人でも可能です。エッジには手揉みした障子紙を張り、ダンパーは糸吊にしましたが、改造しながら音の違いを体感するのも面白いです。Lowther(ローサー、ラウザー)はギャップが狭くコイルの位置決めが難しいはずですが、愛情を持って根気良く手入れしていくという気持ちになれば何とかなります。

2009年1月にアナログ・アンプからデジタル・アンプに改修したところ反応の良い魅力的な音が出て驚いています。

アンプ基盤は現用メイン・アンプと同じ1W出力のデジタル・アンプ・キットで、アッテネータは旧メイン・アンプから外して流用した富士通のロータリースイッチにススムの抵抗をハンダ付けした自作品です。コンデンサはタンタル等の信頼性の高いものを用い、増幅ゲインは最低の6dbとし、スピーカ保護はせずに直結しました。息子も以前はクラシックでは細かい音が聞こえないと不満を言っていましたが、改修後は御満悦のようです。高能率なスピーカと小出力&低ゲインのデジタル・アンプの相性が良いことと、シンプルで小型なことが好結果を生んでいるようです。

壁に穴をあけて本機を取り付ければ完璧なシステムになるのでは?とも思いましたが、隣室や隣家の騒音被害を考えると犯罪行為でしょう。

(追記)LowtherのHi-Ferricとはボイスコイルに関する特許製品の登録商標だそうです。以下は1994年頃のカタログの一部で、当時は従来品(Standard)と新型(Hi-Ferric)が併売されており、うろ覚えですが従来品と聴き比べ、多少高価でも新製品のHi-Ferricのほうが良いと感じて購入したと思います。

その後、5年程使用してエッジやダンパーがボロボロになり、ギャップ部に入ったホコリのためにビビリ音が出るようになったユニットを分解修理した時にボイスコイルを観察したところ、黒色の微粉がコイルに塗られていたような記憶があります。

今ではHi-Ferricが通常品になっているのでしょうか?(2010.08.09)

スピーカ・ユニット修理 (2011年11月)

息子の小型システムのローサーPM6Aの音が出なくなったので修理してみました。

結果は失敗だったのですが、皆さんの参考として紹介します。

導通がなくコイル断線が疑われたのですが、修理も可能かも知れないと思い分解してみました。

上写真は、コイル部分(黒い微粉が塗られているHi-Ferric仕様)ですが、分解状態では導通があったので接点の接触不良だと考え、砥石などで部品を磨いた後、エッジを張替えて再組み立てをしました。

上写真左のように再組み立て後、私のシステムのDX3(写真右)と入れ替えてみたのですが、音が出ませんでした。

この状態で、また導通がなくなっていたので、やはりコイル断線のようです。

自分での修理はあきらめ、息子の小型システムには新品のPM6Aを付け替えました。

20年以上使用し続けたユニットなので寿命でしょう。

同じユニットが今でも購入できるのが素晴らしいと思いました。

(2016.06.26追記)半年程前に片方のDX3も導通がなくなり、修理は可能か?と色々調べたところ、アルミ製ボイスコイルと銅製リード線(コーン紙とフレーム端子を繋ぐ柔軟で細い網線)の半田付け部分における異種金属接触腐食(電食)が原因ではないか?と推測しています。

修理のために試行錯誤してみようと思いながらズルズルと時間が経過しています。

(新しいDX3と交換して古いものは押入れに秘蔵しています)

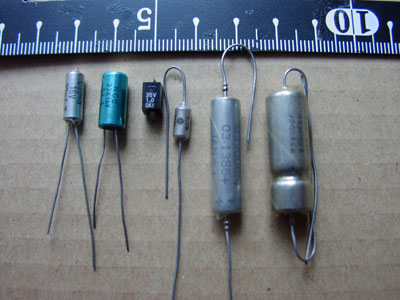

無極性タンタル・コンデンサ

コンデンサは音の違いが感じられるので、様々な種類のものを集めましたが、タンタルは小型、高信頼性で、音も無色透明というか自然で素直な感じなので最近好んで使用します。タンタル・コンデンサは有極性のものが一般的なのでパスコンなどに使う人は多いと思いますが、音声信号の直流カット用に無極性タイプを使う人は少ないようです。写真は20年程前に集めた無極性タンタルですが、今でもYAHOOオークションなどに出品されることがあります。本来は高価なものですが、知っている人が少ないためか安価に出品される場合があるので使ってみると面白いと思います。(2009年3月追記:最近の高性能なアルミ電解と比較して音に差が出るかは微妙のような気がします)

電解コンデンサとタンタル・コンデンサ

1W出力のデジタル・アンプで用いたコンデンサを紹介します。左写真の左から1番目が直流カット用の1.5μF50Vのアルミ電解です。アキシャル型の無極性ですが容量に較べて異様に大型なので高性能タイプだと思います。最近(2009年1月)1個50円で購入しましたが、30年前に比べ電解コンデンサの性能向上は著しいようです。2番目が電源受けに用いた1000μF5V125℃/7V85℃のアルミ電解です。これはYAHOOオークションに数百本一括で出品されていた「米国の片田舎で廃業したリペアー&パーツ・ショップから出たお宝」で、高信頼部品のため耐圧に余裕がなくともOKとしました。

お宝袋に入っていた珍しい電解コンデンサもついでに紹介します。3つ目はM39018という番号が付いているので米国軍用規格品だと思います。4つ目は信頼性を高めるためか両側にリード線が2本づつ出た珍しいもので、原子力潜水艦などに使われているのでしょうか?。

右写真の左から2個はメイン・アンプの電源バイパスなどに用いた立型タンタルです。これは金属ケースでシールドされたもので通常のディップ型よりは多少高価でしたが最近は見かけなくなりました。3つ目はモールド型の1.0μF、4つ目は金属ケース入りアキシャル型2.2μFで直流カット用に使えそうな容量です。(但し、私には小型すぎて頼りない感じがします)右の2つは御宝袋に入っていた米国軍用規格品で、ずっしりと重いので銀ケース入りの湿式タンタルでしょう。

私は珍しい部品を見るとつい購入してしまい、押入れにはダンボール箱一杯のコンデンサーを秘蔵?している困った人なのですが、これを見て笑っている御同病の人もいるかと思い紹介しました。

フィルム・コンデンサ他

秘蔵?しているフィルム・コンデンサ等です。左から1番目は富士スチコン0.37μF、2番目が日立ポリエステル・フィルム0.665μF、3番目がNECメタライズド・フィルム?0.36μFです。これらはカップリング(直流カット)用ですが、NEC以外は手持ちが2個づつしかないので4個必要な1Wデジタル・アンプには使えません。NECのメタライズド・フィルム?は昔、数種類のフィルム・コンを比較試用した時に最も好印象だったので20個程買い込んでしまいました。

下敷きのNTKオイル・コン8μFは大型すぎるのでスピーカ用にしか使えないでしょう。(現在イコライザーアンプに使用中のものは0.75μF220Vです)

右の2つはイコライザー用のSOSHIN製マイカ?で、黒色が±0.5%の高精度品、茶色のディップ型が±5%の通常品だと思います。

これらは20年以上も死蔵しているのですが、将来使うことがあるのでしょうか?

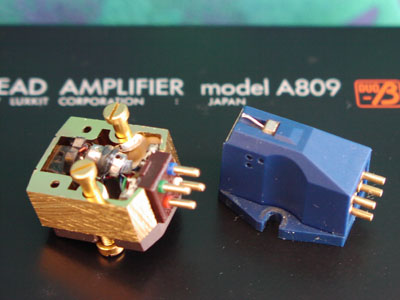

MCカートリッジ

久しぶりにオーディオ雑誌を立ち読みしたところ、アナログ特集があり数十万円のMCカートリッジが紹介されていてビックリしました。私が昔使っていたMC型に関する経験から、参考となりそうな事を書いてみます。

写真左のテクニカは針が折れたので分解してみましたが繊細な構造のため修理は断念しました。右のオルトフォンは長年の使用でダイヤモンド・チップが脱落しましたが針のアルミ素材が柔らかく細いので接着修理は困難そうです。要するにMC型は針がだめになった時点で交換する必要がありランニング・コストが大変です。カートリッジを消耗部品と考えると数十万円というのはビックリです。

MC型は低出力のため、トランスかヘッドアンプが必要ですが、これをMM型と同程度のSN比(電磁ノイズ)にするためのコストと試行錯誤も大変です。私はヘッドアンプにLUXKITのA809を改造して使っていましたが、安直なトランスやヘッドアンプは使い物になりませんでした。

昔はMM型よりもMC型のほうが明瞭で良い音と思っていましたが、今から思うと高価だから良い音のはずだという先入観念による思い込みのような気もします。音味が異なるという程度の微妙な差ではないでしょうか?

上記のようなことを理解しているマニアが最高の音を目指すために、より困難でお金のかかるMC型を選択されるのは自由だと思いますが、普通の人にはMM型、VM型をお薦めします。私は動作するMC型を1個のみ所有していますが、MM型でも過剰性能と思えるのでMC型を使えるようにシステムを組み替える予定はありません。

特に、これからレコードを聴いてみようという人は、中古で盤面が荒れたLPが主となるので高性能カートリッジは宝の持ち腐れになる恐れがあります。荒れた盤でも安定したトレースと音質を得るためには、針先形状、針圧(ダンパー)、アームの選択を試行錯誤することが必要ですが、私の経験では軽針圧の高性能カートリッジは使いづらいと思います。

(話題が変わりますが古いLPで良い音を得るためにはカートリッジの選択よりも盤のクリーニングのほうが重要です)