現代音楽

Luciano Berio / The complete Works for solo Piano

New Albion , NA089CD , 1996年録音

David Arden : ピアノ

Wasserklavier 他 全14曲

ルチアーノ・ベリオ(1925-2003)のソロ・ピアノ作品を収録したCDです。David

Ardenの演奏により1996年にタングルウッドの小沢ホールで録音されました。このCDは、私にも曲の魅力が良く分かる演奏なので愛聴しています。特にブラームスとシューベルトの作品を編み込んだという静かな小品Wasserklavier(水ピアノ)は、よく聞こえない音に耳を澄ますという気持ちになる不思議で魅力的な曲です。ベリオは「聞こえない音が重要だ」というようなことを言っていたと思います。

ベリオの作品には聴くのが苦痛というCDも多いのですが、苦難に耐えて聞こえない音に心を澄ますことが重要だということでしょうか?

苦難に耐えれば聞こえます。

Emmanuel Nunes / Litanies du feu et de la mer No1 & No2

ADDA , 581095 , 1988年録音

Alice Ader : ピアノ

Litanies du feu et de la mer No1 & No2 全2曲

Emmanuel Nunes(1941-)のソロ・ピアノ作品を収録したCDです。Alice

Aderの演奏により1988年にMaison de la Radio で録音されました。音の間合いが微妙で、静と動、繊細と大胆というような振幅の大きな曲なので、作曲者と演奏者の意思疎通の困難さが伺えます。また録音も素晴らしくピアノの音色の多彩さと微妙なタッチが良く聞こえるので、特別な工夫がなされていると思います。作曲者、演奏者、録音技術者の努力と創造の喜びに敬意を表せざるを得ません。

素人の私には難解な印象で曲の真価を云々することは僭越なのですが、聴く耳を持った人には立体彫刻的な美しさが感じられるのではないでしょうか?

お気楽には聞けません。

MESSIAEN - Vingt Regards sur l'Enfant Jesus

ADDA, 242722, 1987

Alice Ader : ピアノ

幼子イエスに注ぐ20のまなざし 全20曲

フランスの現代音楽の大家メシアン(1908-1992)のピアノ曲「幼子イエスに注ぐ20のまなざし」を収録したCDです。演奏が難しそうな曲ですが、最近は多くのピアニストによるCDが出されています。確かメシアン夫人Yvonne

Loriodのために作曲されたものだと思いますので、夫人演奏のCDを紹介するのが良いのでしょうが、ここでは私の愛聴盤を紹介します。

演奏しているAlice

Aderは録音前にメシアンの指導を受け、より美しく弾けるようになったと語っています。メシアンは演奏に関する具体的な指摘と共に、統一?に関する詩的なイメージをAderに伝えたようです。私は本CDを聴いて、この曲の美しさを知りました。Radio Franceの106スタジオにおける録音も素晴らしいと思います。

現代音楽の美しさを知りたい人にお薦めです。

ELENA MOUZALAS - Greek piano music

ADDA , 581199, 1990

Elena Mouzalas : ピアノ

For a little white seashell 他 全6曲

ギリシャの作曲家によるピアノ曲集です。Manos

Hadjidakis(1925-1994), Mikis Theodorakis(b.1925), Nikos

Skalkottas(1904-1949), Manolis Kalomiris(1883-1962), Yannis

Constanttinidis(1903-?), Theodore Antoniou (b.1935)の作曲によるピアノ曲です。

いかにも現代音楽という難しい感じの曲もありますが、聞きやすい曲が多く、演奏も立派です。

ギリシャのピアノ曲が好きな人にお勧めです。

Milton Babbitt / Sextets

New World , NW362-2 , 1988

Rolf Schulte : バイオリン / Alan Feinberg : ピアノ

The Joy of More Sextets 他 全2曲

アメリカの現代音楽のCDです。Milton

Babbittはプリンストンやジュリアードの教授で、20世紀の重要な作曲家だそうですが、私には曲の真価は分かりません。ただ、精緻で気迫のこもった演奏に驚きます。高等数学のように難しそうな曲を完璧に息を合わせて演奏しているのを聴くと、月までロケットを飛ばしたアメリカのすごさを感じます。

本CDは個人財団などの寄付により制作されたようで、お金持ちの国はさすがだと思いました。ニューヨークのRCA Studio

Aにおける録音も素晴らしいです。

現代アメリカを感じたい人に、お薦めです。

Pierre Cochereau / Organ

aura , AUR 180-2 , 1999(1970,1972録音)

Pierre Cochereau : バイオリン

Bach ,BWV721他 全6曲

コシュロー(1924-1984)によるオルガン演奏のCDです。イタリアのテレビ局が収録したもので、バッハの2曲とコシュローの即興演奏は1972年に、クープラン、ヴェルネ、メシアンの曲は1970年に録音されています。私は近現代のオルガン曲は苦手だったのですが、このCDで認識を改めました。謎のようなバッハBWV721に始まり、生き生きとしたコシュローの自作自演に終わる本CDは、聖-俗、知-情という様々な表情を持ちながら、不思議な統一感と豊かさを感じさせます。苦手意識という先入観(フィルター)を持たずに、素直に音楽を聴くことは、なかなか難しいことのようです。

曼荼羅のようなオルガン演奏です。

Faure / Requiem

EMI , CDM7690382 , 1974年録音

Daniel Barenboim : 指揮 / Fischer-Dieskau : バリトン /パリ管弦楽団 /他

フォーレのレクイエム 他 全2曲

バレンボイム指揮によるフォーレ作曲のレクイエムを収録したCDです。1974年の録音当時、バレンボイムは夭折の天才チェリスト、デュ・プレ(1945-1987)の夫であり、デュ・プレが多発性硬化症と診断されて1年程度だったようです。バレンボイムが、どのような動機でレクイエムを録音したのかは知りませんが、鎮魂、祈りという真摯な気持ちが伝わってくるような気がします。

レクイエムは死んだ後だけではなく、生きている間に捧げられるべきモノかも知れません。

Frank Zappa / Jazz from Hell

RYKODISC , RCD10030 , 1986年

Frank Zappa : 作曲&演奏 /他

Night School 他 全8曲

Westminster Mass / Roxanna Panufnif

TELDEC , WPCS10357 , 1999年録音

Colin Mawby, William Mathias, Roxanna Panufnik, John Tavener, Edmund Rubbra, Arvo Part, Herbert Howells : 作曲

キリスト教音楽 全7曲

左がザッパ(1940-1993)による「地獄のジャズ」、右が新しいキリスト教音楽を収録したCDです。「地獄のジャズ」はシンクラビアという電子楽器による演奏ですが、とても生き生きとした現代音楽という印象です。20世紀の作曲家によるキリスト教音楽のCDも魅力的なのですが、合唱主体の音楽は生真面目で因襲的な印象は否めません。地獄が自由で生気に満ち、天国が何かに縛られ沈滞したものというのは変な気がします。キリスト教音楽は天国の音楽という先入観が間違っているのでしょうか?

権威と外見に騙されてはいけません。

MOMPOU

brilliant , 6515 , 1974録音

Federico Mompou : ピアノ

Cansons I danses 他 全16曲

スペインのFederico

Mompou(1893-1987)のピアノ曲全集です。モンポウ自演により1974年に収録されたCD4枚組が2千数百円と御買得でした。

民謡などを題材にした内省的な音楽で、現代音楽としては聴きやすいピアノ曲だと思います。上品なクラシック音楽特有の哀愁を帯びた魅力的な演奏です。

http://www.youtube.com/watch?v=VLLWCsYgthk

http://www.youtube.com/watch?v=SX_09BIKZ9s

Cansons I dansesなどは、平明なメロディーの中に、こだまのように呼応する不協和音?が混じります。これは静かな日常生活の中に忍び込む不安感というような音で、明るいスペインの空に湧き上がる暗雲という感じでしょうか。(2010.03.27)

IT'S MONK'S TIME

Columbia, CK63532 , 1964録音

Thelonious Monk : Piano , Charlie Rouse : Tenor Saxophone , Butch Warren : Bass , Ben Riley : Drums

LuLu's Back in Town 他 全9曲

モンク4重奏団の1964年録音のCDです。最近、モンクのコロンビア録音のCD3枚を送料込み2千数百円と安価に入手しましたが、全て名盤と言って良い内容なので、どれを紹介しようか迷ったのですが、最も印象に残ったトラックLuLu's

Back in Townが入っている本CDを紹介します。

1964年頃のモンクは絶好調だったのか、不協和音だらけの素晴らしい演奏です。わざと外した音が百発百中というのか、どのような音を出してもピタリとハマルという感じです。同年の「MONK.」というCDに収録されたLisaという曲の副題All

The Clouds'll Roll Awayを見て、モンクの心境を暗示しているのかなと思いました。不安感など全く感じられない演奏です。

チャーリー・ラウズのテナー演奏も素晴らしく、全員一丸となった自由で生き生きした音楽で、これらのCDを聞くのは、最近の楽しみです。モンク及びJAZZを代表する名盤だと思いますし、現代音楽の演奏記録としても後世に残るものだと思います。(2010.03.28)

Lulu's Back In Town / 1966

http://www.dailymotion.com/video/xi9gh_thelonious-monk-lulus-back-in-town_music

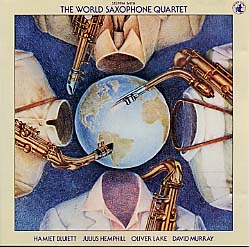

The World Saxophone Quartet / Steppin'

Black Saint , 120 027-2, 1979

David Murray : テナー・サックス、バス・クラリネト/ Oliver Lake : アルト&ソプラノ・サックス / Julius Hemphill : アルト&ソプラノ・サックス / Hamiet Bluiett : バリトン・サックス、フルート

Steppin' 他 全6曲

30年以上前の学生時代にジャズ喫茶でワールド・サキソフォン・カルテットのLPを聴いていた時の不思議な体験を紹介します。

説明し難いのですが、音が聞こえると同時に音が見えました。和太鼓奏者の林英哲さんは演奏会で「調子の良い時には音が風船のように見える」と話されていましたが、私は「どのような形の音が見えたの?」と質問されても「演奏者相互の応答(呼応)が形として見えた」としか回答できません。

その後は、音が見えると感じたことはなく、不思議な体験でした。

上記CDを聞き返してみても、音は見えませんが、政治討論会のような意味不明の話し合いというか、烏合の衆の大騒ぎのような音楽が聞こえます。難解な音楽だと思っていましたが、内容がない会話なので理解不能なのかも知れません。

昔は、上記CDと同様に難解な音楽だと思っていたモンクの演奏が、最近、子供が遊んでいるような単純でユーモアも感じる魅力的な音楽だと気づいたのとは印象が全く異なります。

音が見えるというのは特異な状況でしたが、今でも、感受性が高い時と低い時では、同じ音楽を聴いても、異なる印象を受けます。体調が良いときには音楽が良く聞こえますが、体調だけではなく、先入観を捨てた素直な心で音楽を聞くことが肝心なのではないか?と思うようになりました。(2010.05.30)